この記事では、再エネ賦課金の制度概要から新制度の特徴、推進の背景、目的、さらにはよくある疑問までを詳しく解説し、具体的な情報を提供いたします。

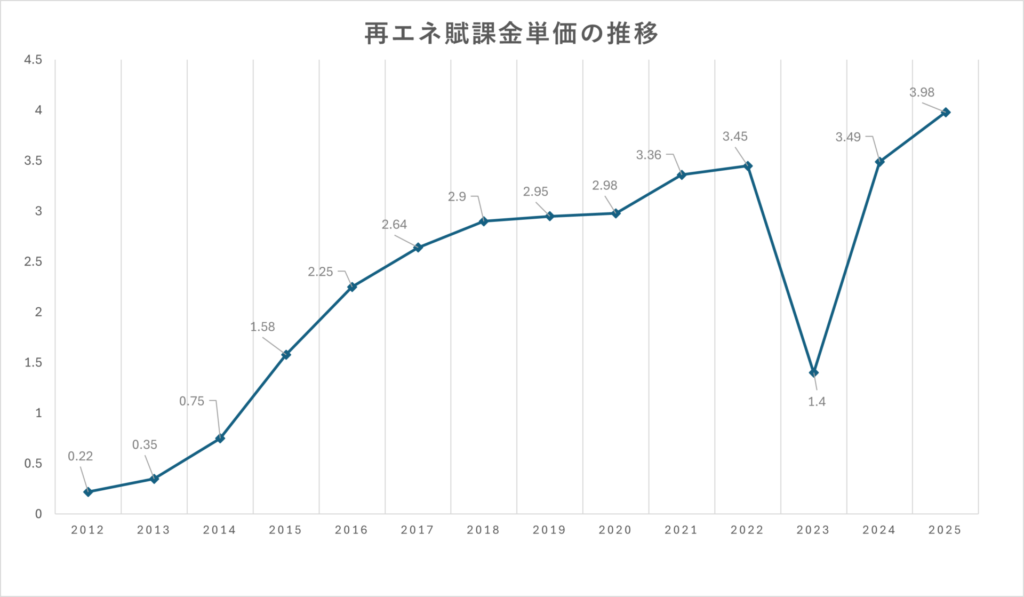

2025年度の再エネ賦課金はへ値上がり決定

経済産業省は2025年3月21日、私たちの電気料金に上乗せされる「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(通称:再エネ賦課金)の2025年度の単価を、1キロワット時(kWh)あたり3.98円に決定したことを発表しました。

この再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を促進するために、電気の使用量に応じて消費者の皆様にご負担いただくものです。

2024年度の単価は3.49円でしたので、2025年度は0.49円の値上がりとなります。

この新たな単価は、2025年5月の検針分から2026年4月の検針分までの電気料金に適用されます。電気料金の明細で確認できるのは、2025年6月以降となります。

今回の値上げにより、私たちの電気料金の負担は増加することになります。

経済産業省は、今回の値上げについて、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う費用が増加しているためと説明しています。

再エネ賦課金とは何か

そもそも、再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーの普及を促進するために、電力の消費者に課される料金のことを指します。

具体的には、再生可能エネルギーで発電された電力を購入するための費用を賄うために、一般家庭や企業が負担する仕組みです。この制度によって、日本国内での太陽光、風力、バイオマスなどの再エネの導入が進むことが期待されています。

再エネ賦課金の制度概要

再エネ賦課金の制度概要について掘り下げると、再生可能エネルギーの普及を促進するための重要な仕組みであることがわかります。

この賦課金は、再生可能エネルギーを利用する際に発生する費用をカバーするために設けられており、その目的や背景を理解することは、エネルギー政策の全体像を把握する上で必要不可欠です。

また、具体的な料金の仕組みについても確認することで、実際にどのように費用が負担されるのかが明らかになります。

制度の目的と背景

再エネ賦課金の制度には、特定の目的と背景があります。その主な目的は、再生可能エネルギーの利用促進と、化石燃料依存からの脱却を図ることです。

背景には、地球温暖化や環境問題への対応が深く関わっています。 国際的な環境規制の強化、エネルギー自給率の向上などの要請が高まる中、日本国内でも再エネの重要性が増しています。

具体的な料金の仕組み

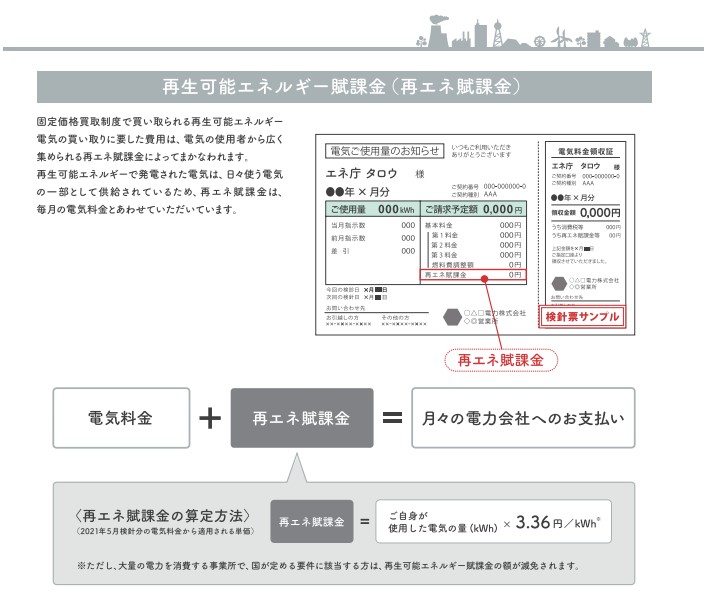

具体的な料金の仕組みについて考えると、再エネ賦課金は基本的に電気料金に上乗せされる形で請求されます。この賦課金は年度ごとに定められ、その金額は再生可能エネルギーの導入状況によって変動します。

また、賦課金の徴収対象となるのは、一般家庭だけでなく、企業や商業施設など幅広いです。 例えば、最近のデータでは平均的な家庭の月の再エネ賦課金は数百円程度であり、これが年間で数千円となります。この仕組みによって、再エネの普及に向けた資金が集められ、それが新たな再生可能エネルギー発電施設の設置や運営に充てられるのです。

再エネ賦課金の基本概念

2025年の再エネ賦課金制度の基本概念は、再生可能エネルギーの普及を目的としたもので、社会全体で再エネを支える仕組みです。

この制度では、電力会社や消費者が再エネの導入にかかる費用を分担します。賦課金は電気料金に反映され、特に再生可能エネルギーの拡大を戦略的に進めるために必要不可欠な資金源となるのです。

また、この制度は再エネのコストを下げるための投資を促進し、将来的により多くの電力源が再エネにシフトすることを目指しています。 再エネ賦課金の役割を理解することが、顧客への説明に役立つでしょう。

影響を受ける業界

再エネ賦課金制度の変更は、特にエネルギー供給業者や関連企業に大きな影響を与えます。この制度に適応するためには、企業としての戦略を再考し、コストを管理する必要があります。

たとえば、新たに負担が増えるものの、再生可能エネルギーに特化したプロジェクトを進めることで、新たなビジネス機会を見出す企業も存在します。顧客への説明だけでなく、競争力を維持するための知識拡充が求められます。

さらに、政策の動向に注目し、柔軟に対応できる体制を整えておくことが、今後の成功を左右する重要な要因となるでしょう。

再エネ賦課金推進の背景

再エネ賦課金推進の背景では、再生可能エネルギーの導入が進められる理由や目的が詳しく解説されます。特に、再エネ賦課金の目的は、持続可能なエネルギー供給を実現するために重要な役割を果たします。 また、再エネ導入の現状についての最新のデータや取り組みも紹介され、これにより再生可能エネルギーの未来に向けた希望や課題が浮き彫りになります。さらに、政策の影響と課題に触れることで、今後の再生可能エネルギー制度の方向性が見えてきます。

これらの要素は再エネ賦課金の重要性を示すものであり、より深い理解を得るための機会となります。再生可能エネルギーが持つ可能性とその現実について知ることは、今後の選択肢にとって欠かせません。

再エネ賦課金の目的

再エネ賦課金の目的は、再生可能エネルギーの導入を効果的に進めるための資金を確保することです。この制度は、再エネの普及を促進し、化石燃料依存からの脱却を目指しています。 例えば、再エネの導入によって、温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能な社会の実現に貢献する狙いがあります。この賦課金は、電気料金に上乗せされる形で適用され、家庭や企業に対して一定の負担がかかります。 しかしながら、その資金は再エネプロジェクトの支援に活用されるため、長期的には、環境保護やエネルギー効率の向上につながる可能性があります。

こうした背景から、理解を深めることは、顧客への説明を行う上で非常に重要です。

再エネ導入の現状

再エネ導入の現状は、技術革新や政策の後押しによって、着実に進展しています。特に太陽光発電と風力発電は、急速に拡大している分野となります。

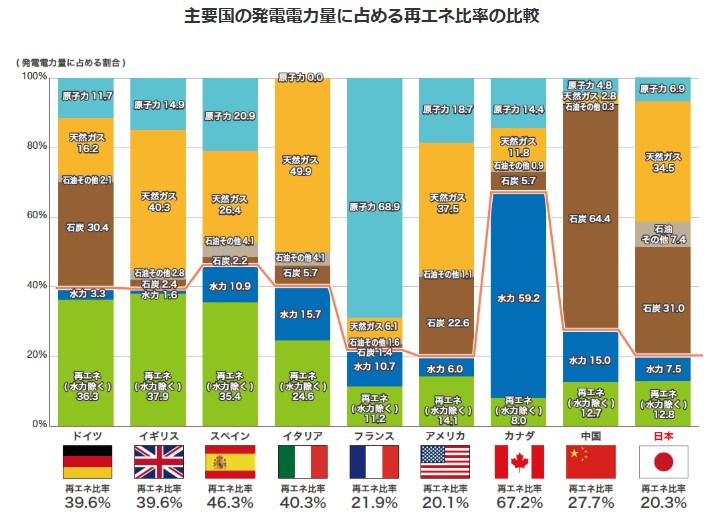

経済産業省のデータによれば、2022年時点で、国内の再エネ導入割合は約20%を超えており、2030年にはさらに増加する見込みです。 また、さまざまな企業が再エネを活用した新しいビジネスモデルを構築し、投資が活発になっています。しかし、地域によって再エネの導入状況には差があり、電力網の整備や資源的な課題も存在します。そのため、導入のスピード感を保ちながら、全国的な統一性を持たせることが求められています。

政策の影響と課題

政策の影響と課題は、再エネ賦課金制度が浸透する上で無視できない要素です。 政策の方向性によって、再エネ導入が加速される一方、賦課金の制度設計が適切でなければ、顧客の負担が増加し、反発を招くリスクもあります。

例えば、最近発表された政府の再生可能エネルギー推進戦略では、2025年までに再エネの導入目標を設定していますが、その実現には、電気料金の適正化や、消費者に対する情報提供が不可欠です。

また、各企業においても、自社の方針に沿った再エネの導入を進める必要があります。このように、政策の影響を受けながら、業界全体の適応能力が問われている状況です。

再エネ賦課金制度の目的

再エネ賦課金制度の目的について理解することは、再生可能エネルギーの重要性を認識する上で不可欠です。この制度は、再生可能エネルギーの普及を促進するために設けられており、具体的にどのように機能するのかを明らかにします。

また、制度導入の背景やその影響についても考察します。これにより、再エネ賦課金が国や地域のエネルギー政策に与える意味や役割についても深く理解できるでしょう。

再エネ賦課金の基本概念

再エネ賦課金は再生可能エネルギーの普及を目的とした制度であり、電力料金に乗せて徴収されます。この仕組みは、再生可能エネルギーの発電コストを支えるため、電力会社が消費者から集めた資金を使い、主に風力や太陽光の発電事業者に対して支払われるのです。

この結果、再エネ導入のハードルが下がり、再生可能エネルギー市場の拡大につながります。 また、賦課金はエネルギーの供給において透明性を持たせ、公益性を確保する側面もあります。

制度導入の背景

再エネ賦課金制度の導入背景には、地球温暖化やエネルギーの持続可能性への関心の高まりがあります。特に、日本では福島第一原発事故以降、再生可能エネルギーの導入が急務とされてきました。

国の政策としても、2030年までに再エネの比率を大幅に引き上げる目標が掲げられています。 この制度は、エネルギー供給の多様性や安定性を向上させるための重要な一手として、関係者の理解と協力を得ることが求められています。結果として、新たな雇用機会や地域経済の活性化が期待されています。

再エネ普及への影響

再エネ賦課金が再生可能エネルギーの普及に与える影響は非常に大きいと言えるでしょう。

賦課金によって安定した収入源が確保されることで、発電事業者は新規プロジェクトに投資しやすくなります。 これにより、再生可能エネルギーの導入が促進され、エネルギーの供給源が多様化するのです。

例えば、2020年度のデータを見ても、再生可能エネルギーの導入量は前年比で約2倍に増加しました(出典: 環境省)。このように、再エネ賦課金制度は未来のエネルギー利用において重要な役割を担っているのです。

制度に関するよくある疑問

制度に関するよくある疑問についての解説を通じて、中身の濃い情報が得られます。特に、制度の基本的な概念を把握することは、この制度を正しく理解する第一歩です。

また、制度を利用するメリットについても詳しく説明します。これにより、どのような利点があるかを知り、実際に活用する際の参考になります。

さらに、実際に陥りやすい失敗事例を紹介することで、注意すべき点や改善策も学ぶことができます。制度に対する疑問や不安を解消したい方にとっては、非常に有益な内容が盛りだくさんです。

制度の基本的な概念

2025年の再エネ賦課金制度は、日本における再生可能エネルギーの普及を促進するために設計されています。

この制度は、企業や個人が再生可能エネルギーを導入する際の経済的な負担を軽減することを目的としています。

具体的には、一定の再エネ電力を購入することが求められ、その負担金が賦課されます。 これにより、市場が再生可能エネルギーに移行しやすくなります。 利用者は、自らのエネルギー購入の選択肢を広げることができるため、従来の化石燃料依存から脱却する機会を得られます。また、この制度の理解を深めることで、再エネの重要性を顧客に伝えやすくなるでしょう。

制度を利用するメリット

再エネ賦課金制度を利用するメリットは多岐にわたります。 一つは、再生可能エネルギーの市場競争力を高められる点です。 制度が整うことで、電力利用者は再エネを選択しやすくなり、環境にやさしい選択が広がります。また、競争が促進されることで、エネルギーコストが低下する可能性があります。さらに、政府の補助金やインセンティブも受けられるため、実質的なコストが軽減されることも大きな魅力です。

これにより、顧客への提案がしやすくなり、再生可能エネルギー導入のしやすさを実感することができます。自社の取り組みが顧客の選択にどう繋がるかを理解することが、マーケティング戦略にも役立つでしょう。

計算方法と料金の仕組み

再エネ賦課金の計算方法や料金の仕組みは、複雑で理解しにくいと感じることが多いです。この賦課金は、電力の使用量に基づいて計算され、一般的には電力会社が年度ごとに設定した額が適用されます。具体的には、各電力会社が総発電量の中で再生可能エネルギーが占める割合や、その導入費用を元に算出されます。さらに、賦課金は市場の動向や政策の変化によっても変動するため、定期的な確認が必要です。例えば、再生可能エネルギーの普及が進むことで、賦課金が増加することが考えられます。そのため、現行の賦課金がどのように算出されるのか、その影響を受ける要因についても深く理解しておくことが重要です。これは、顧客への説明やマーケティング戦略において、適切なアプローチを行う際に役立つ情報となります。

まとめ:再エネ賦課金制度の全体像と疑問解決

再エネ賦課金制度について詳しく解説しました。この制度は再生可能エネルギーの推進を目的としており、電力の価格に影響を及ぼします。

多くの方々が疑問に思う点を取り上げ、具体的な内容や効果についてお伝えしました。再エネの普及が進む中でこの制度の重要性が増しています。

特に電力料金に関する理解を深めることが大切です。今回は再エネ賦課金制度の全体像を紹介しました。